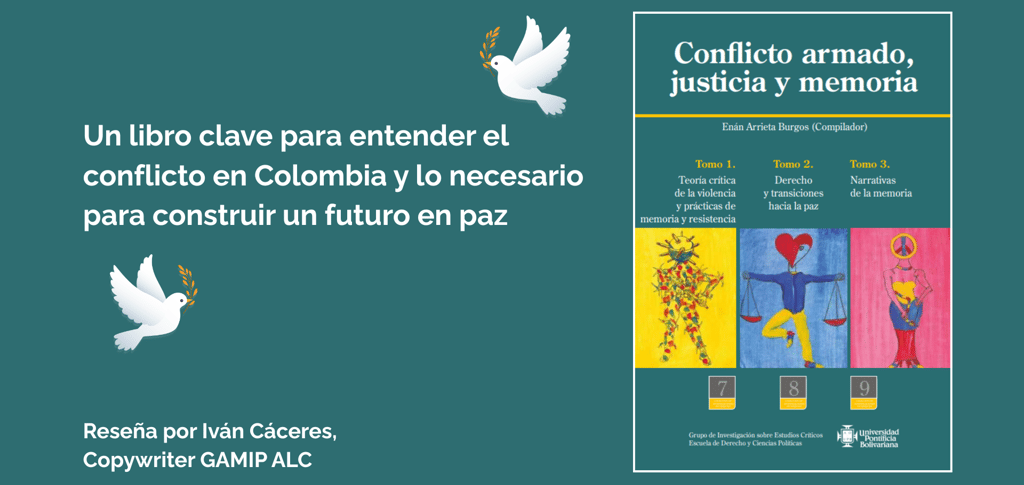

Conflicto Armado, Justicia y Memoria

Un libro clave para entender el conflicto en Colombia y lo necesario para construir un futuro en paz

Introducción

El libro Conflicto Armado, Justicia y Memoria, compilado por Enán Arrieta Burgos, reúne enfoques de profesores colombianos y extranjeros y es una valiosa contribución para comprender el conflicto armado en Colombia y los procesos sociales, jurídicos y simbólicos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. La obra tiende puentes para comprender el pasado violento y pensar las condiciones para construir un futuro en paz.

Dividido en tres tomos, el texto se apoya en una perspectiva multidisciplinaria que integra filosofía, derecho, estudios culturales, historia y arte, abordando el impacto de la violencia, las transiciones hacia la paz y las narrativas de la memoria.

De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), base de datos administrada por el gobierno colombiano, hay 9.974.629 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado.

Tomo I: Teoría crítica de la violencia y prácticas de memoria

Este primer tomo establece las bases teóricas del libro. A partir de autores como Walter Benjamin, Freud, Sartre y Agamben, los textos interpretan la violencia como un mecanismo estructural y recurrente que afecta sobre todo a poblaciones empobrecidas y racializadas. El conflicto armado colombiano se analiza como resultado de relaciones históricas de exclusión, desigualdad y abandono estatal.

Uno de los conceptos centrales es el de vidas exceptuadas: personas condenadas a la indiferencia, cuyas existencias parecen prescindibles. También se aborda el concepto de nuda vida, que alude a la vida reducida a su dimensión biológica, despojada de significado político o social, como efecto de la violencia normalizada.

La teoría crítica permite identificar estas formas de violencia estructural y señalar su vínculo con el orden político y jurídico, al tiempo que revaloriza los esfuerzos de resistencia comunitaria. Se plantea que para criticar la violencia es necesario reconocer las prácticas culturales que reproducen el conflicto. En ese sentido, una crítica comprometida se orienta a construir una memoria histórica y una justicia transicional ligadas a la democracia, entendida como espacio de diálogo, no de armas, que reconoce tanto coincidencias como diferencias.

El tomo también incorpora una perspectiva comparada. A través de estudios sobre contextos como El Salvador e Irlanda del Norte, se examinan estrategias colectivas de reconstrucción de la memoria como formas de lucha simbólica por la dignidad.

Tomo II: Derecho y transiciones hacia la paz

Se adentra en los retos legales y éticos que enfrentan las sociedades en transición de un estado de conflicto a uno de paz. Se argumenta que la justicia transicional debe entenderse como una adaptación del derecho común a contextos extremos de violencia política.

Se abordan los componentes estructurales de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cada uno de estos pilares es analizado desde experiencias concretas, especialmente en Colombia, pero también en comparación con países como España. En el caso colombiano, se identifican tensiones entre los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz con las FARC y las exigencias del sistema jurídico tradicional.

El tomo introduce la noción de "derecho a la memoria" como una dimensión fundamental de la reparación. También se plantea la necesidad de reconstruir las narrativas históricas desde la perspectiva de las víctimas. Así, el derecho no sólo media entre culpables e inocentes, sino que también facilita el reconocimiento de verdades y memorias silenciadas

Tomo III: Narrativas de la memoria

Explora los lenguajes y distintas expresiones a través de las cuales se construye la memoria del conflicto. A diferencia del enfoque jurídico, aquí se privilegia lo testimonial, lo artístico y lo museográfico. Se examinan las posibilidades y los límites de representar la violencia a través del arte, la literatura, los testimonios orales y los museos de la memoria.

Uno de los debates principales gira en torno a la verdad testimonial. A partir del análisis de obras literarias y de relatos de víctimas, se cuestiona la idea de una verdad objetiva.

Los museos de la memoria, como el Museo Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica, son analizados como espacios en disputa, donde la versión oficial del conflicto puede entrar en tensión con las narrativas comunitarias. También se subraya el rol del arte como mediador entre el pasado traumático y la posibilidad de una reconciliación futura.

Conclusión: Una memoria para la paz

Los tres tomos de Conflicto Armado, Justicia y Memoria dialogan entre sí para construir una visión compleja, crítica y esperanzadora del proceso colombiano de transición. La memoria emerge como eje articulador: memoria como resistencia (tomo I), como derecho (tomo II) y como narración cultural (tomo III).

Una de las tesis centrales es que la justicia no puede imponerse desde arriba ni limitarse a los tribunales. Debe ser parte de un entramado social y simbólico que incluya a las víctimas como sujetos activos en la reconstrucción del pasado y del futuro.

Finalmente, el libro es una invitación a construir una memoria plural, inclusiva y creativa. No hay paz posible sin memoria, y no hay memoria válida sin justicia. Es un relato público que contribuye a reemplazar la violencia del olvido por el recordar de la palabra.

Encuentra el libro completo aquí: